【プレスリリース】本学教員らの研究成果が国際学術誌Scientific Reports誌に掲載

システム科学技術学部機械工学科/先端計測工学研究室の津川 暁 助教[専門:植物流体工学]らの共同研究チームが行った研究の成果が、国際学術誌Scientific Reports誌に、令和7年7月28日午前10:00(グリニッジ標準時、日本時間JST 18:00)に掲載されました。発表のポイント

1.ハエトリソウの閉合運動の3次元再構築を行い、葉の曲がり具合を表す曲率の変化が時空間的に不均一であることを定量的に明らかにしました。2.閉合運動中の弾性エネルギーと対応する力の強さと方向を推定することに成功しました。

3.生物がもつ高速運動データから弾性力学モデルを再構築することが可能になり、バイオミメティクスやソフトロボティクスの革新的な方法論になることが期待されます。

概要

| 食虫植物のハエトリソウは虫を捕まえる際に1秒以内の瞬間的な閉じる運動(閉合運動)を行います。この葉が急速に閉じる現象は、外側に湾曲した葉が反り返ることによって急速に状態遷移を起こす座屈(ざくつ)不安定性(1)によって引き起こされると考えられてきました。しかしながら、外側に湾曲していない葉も閉じる能力があることから、葉がどのような仕組みで閉じるかは完全には解明されていませんでした。 本研究では、秋田県立大学の津川暁助教と埼玉大学の豊田正嗣教授,須田啓助教らが協働することで、ハエトリソウの閉合運動を3次元再構築する方法や、運動を再現する弾性力学の推定法の開発に成功しました。その結果、葉の曲率変化が時空間的に不均一であることや、葉の周縁部で細胞変形に関係するであろう引張力が顕著になることがわかりました。 これらの知見により、実際の植物器官の運動データから葉にかかる力学情報を推定可能になるため、多様な植物に存在する曲面構造の変形過程の解析に有用であるだけでなく、そのような植物が持つ優れた曲面変形力学を模倣・設計し,機能的応用を目指すバイオミメティクス(2)やソフトロボティクス(3)の進展も期待されます。 |

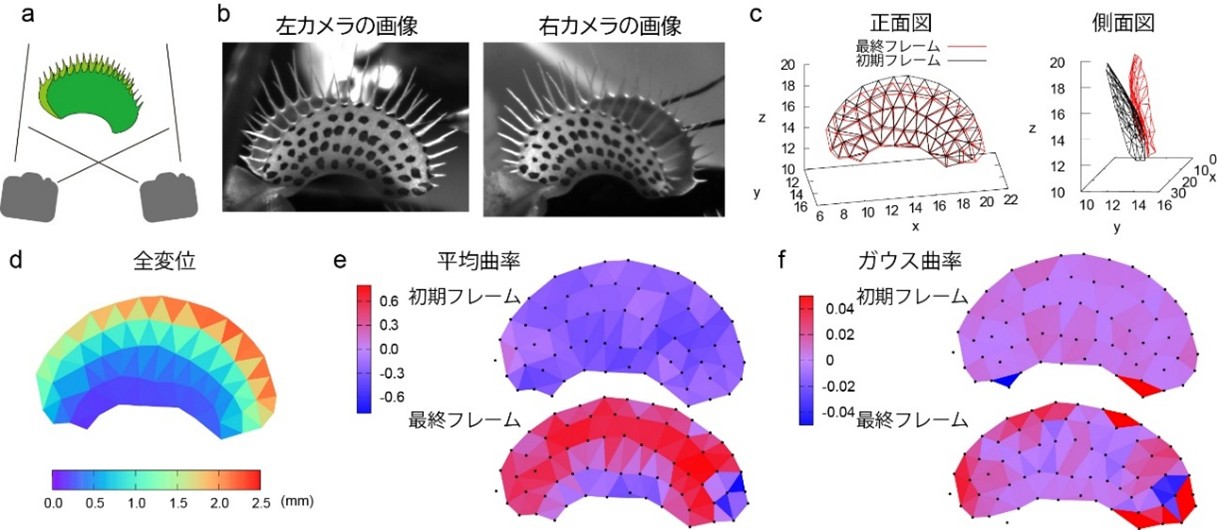

図1:3次元再構築により葉の全変位・平均曲率・ガウス曲率の定量化に成功

(a)2方向角から写真を撮る方法の模式図.(b)左カメラと右カメラの撮影画像.(c)初期フレームと最終フレームの再構築された2D特徴点とメッシュ構造の正面図と側面図.(d)初期メッシュに投影した全変位(単位mm).(e)平均曲率(単位1/mm).(f)ガウス曲率(単位1/mm2).

研究の詳細

研究の背景

ハエトリソウ(Dionaea muscipula)は、1秒以内に葉身を閉じて昆虫を捕らえる食虫植物です。葉身は二枚貝のような葉構造で構成され、通常6つの感覚毛を有し、この感覚毛に約30秒以内に連続して2回の刺激を受けると閉じることが知られています。このように、局所的な感覚毛での力学的な入力によって大域的な葉全体の変形が出力されることから、ハエトリソウは生物学と物理学の両方の視点から多くの研究者の注目を集めてきました。最近の生理学的研究成果により、ハエトリソウの葉身が閉じる際の応答やシグナル伝達機構が明らかになっていましたが、葉全体の大変形を駆動する力学的機構は未解明でした。また、先行研究では、葉が外向きに反った状態から反り返りを起こす座屈不安定性による仕組みが提案されていましたが、外向きに沿っていない葉も閉合するため、運動の全容を明らかにするためには葉のどの部位にどのくらいの力がかかるかを3次元的に定量的に理解する必要がありました。そこで、本研究では、DLT法(Direct Linear Transformation Method)と呼ばれる3次元再構築法を用いて、ハエトリソウの葉の3次元的な変位や曲率などを定量化しました(図1)。この方法を基盤として、葉の表面弾性エネルギーを推定し、葉に生じる力学的作用を解き明かすことを目指しました。図2:特徴点の平均曲率と局所変位量の時空間変化の追跡結果図.

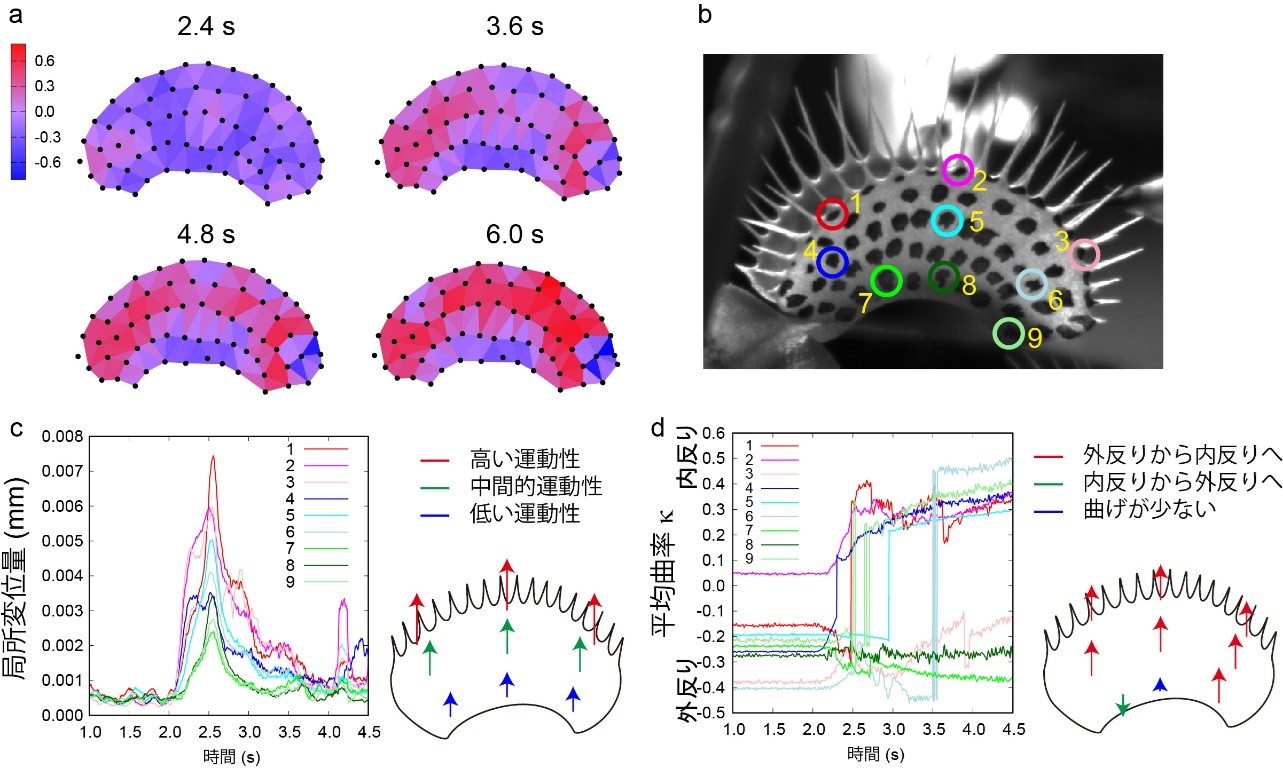

(a) 平均曲率の時空間変化(1/mm).(b)ハエトリソウの9つの選抜特徴点.(c)特徴点の局所変位量の時間変化と運動性の高低を表す模式図.(d) 特徴点の平均曲率の時間変化と局所面の反り方を表す模式図.

本研究の成果

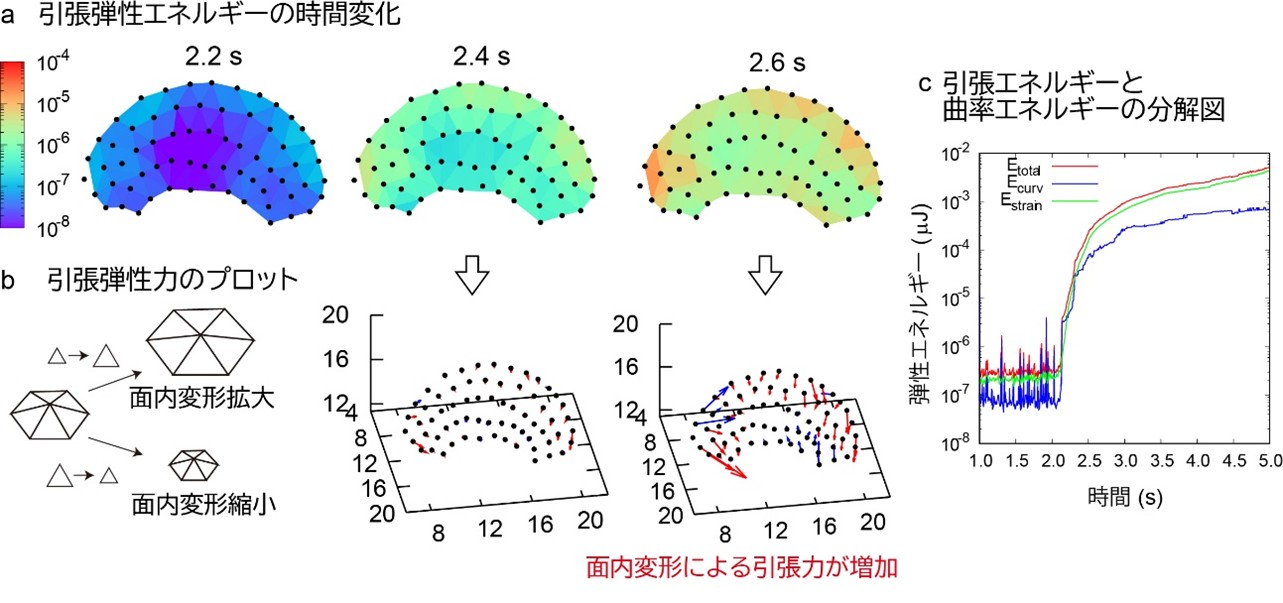

本研究では、まず3次元再構築した点群データを再分析することで、閉合運動の際の葉の平均曲率の時空間変化を追跡しました(図2a)。その結果、葉の表面は急速に内側に曲がり始め、最終的に内側に湾曲した形状に至ることがわかりました。さらに、局所的に何が起こっているかを調べるために、9つの特徴点を選択し各点の変位や曲率を観察したところ(図2b)、葉の周縁部が最も高い運動性を持つことがわかりました(図2c)。特徴点の局所平均曲率を観察したところ、ほとんどの点が外側に曲がった面から内側に曲がる反り返り運動を起こしていたことがわかりました。興味深いことに、葉の中央部で、左の点が最初に反転し(ラベル4)、続いて中央の点(ラベル5)、そして右の点(ラベル6)が反転していました。これは反り返り運動が左右に連動的に誘発されたことを示しています(図2d)。私たちはさらに葉の力学を探るために、葉表面の引張弾性エネルギーと曲率エネルギーを計算し、葉表面で三角形メッシュ構造がどのように変形するか、および葉表面がどのように曲がるかをそれぞれ定量化しました(図3a)。その結果、葉の閉合運動の開始直後(2.2s)に、引張エネルギーが葉の辺縁部で増加することを見出しました。これは引張弾性力が葉の辺縁部で高くなっており、葉が初動する際に辺縁部に引張による曲げ力が働いていることがわかりました(図3b)。実際には、葉を弾性膜と見立てたときの引張エネルギーと曲率エネルギーは両方が上昇することが明らかになりました(図3c)。この結果は驚くべき結果で、先行研究では初期に外側に湾曲した状態から座屈不安定性により引張エネルギーが急減少することで反り返ると考えられていたため、今回の葉ではそのような反り返り座屈による運動とは異なるメカニズムが示唆されました。

(a)引張弾性エネルギーの時間変化を表す空間的プロット図.(b)引張弾性力が三角形メッシュの面内変形によるものであることを示す概念図と,面内変形による引張力が増加した様子を示す葉にかかる力のプロット図.(c)葉がもつ全エネルギーを引張エネルギーと曲率エネルギーに分解した弾性エネルギーのプロット図.

今後の期待

今回のハエトリソウに関する力学的研究は、「反り返っていないハエトリソウも閉合運動を示す」ことを発見したことがきっかけとなりました。先行研究を調べると、反り返りで溜まったエネルギーが昆虫の刺激によって解放されて、まるで獣の足を捕捉する虎挟みトラップのように反り返り座屈を起こし、急速に閉じると考えられていましたが、本当に反り返り座屈だけが力学的仕組みなのかを疑問視し、研究を進めました。今回の研究は、反り返り座屈の可能性を否定するものではなく、他方では従来とは全く異なるメカニズムの可能性が浮かび上がったことは大きな意義があります。このような植物がもつ優れた高速運動を3次元データ解析と弾性膜理論によって解き明かす研究が増えていけば、今後はこれらの知見を統合し、バイオミメティクスやソフトロボティクスなどの新しい切り口の研究アプローチになることが期待されます。用語の解説

(1)座屈不安定性構造物がある一定の条件下で安定性を失い、元の形状から大きく変化する性質。

(2)バイオミメティクス

生物が持つ機能・構造・動力学などを模倣して、新しい技術やモノづくりに役立てる科学技術。

(3)ソフトロボティクス

柔軟な素材や動的可変性を利用することで、環境に柔軟性や適応性をもって作用する生物の動きを模倣するロボットを探求・制作する学問分野。

研究体制

本研究は、秋田県立大学(津川暁 助教)、埼玉大学(須田啓 助教)の共同研究として行われました。本研究は、文部科学省の科学研究費補助金(JP23H01143, JP22J00902, JP25KJ0714, JP24H00565, JP25K18499)、科学技術振興機構(JST CREST JPMJCR2121, JST ERATO JPMJER2403)の支援を受けて行われました。

成果掲載誌

掲載誌国際学術誌 Scientific Reports誌

タイトル

Inference of Mechanical Forces through Three-Dimensional Reconstruction of the Closing Motion in Venus Flytrap Leaves (ハエトリソウの葉の閉合運動の3次元再構築による力学推定法)

著者

Satoru Tsugawa, Hiroki Asakawa, Michiko Hirata, Tomonobu Nonoyama, Zichen Kang, Masatsugu Toyota, Hiraku Suda

DOI

https://doi.org/10.1038/s41598-025-10638-2

プレスリリース資料

食虫植物ハエトリソウの初動力学を解明~運動の3次元再構築による弾性膜エネルギーの抽出に成功~